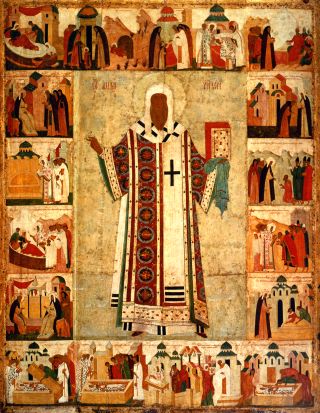

Жития святыхЖитие Святителя Алексий, Митрополита Московсковского Русь в период конца XIII – начала XIV веков переживала тяжкие времена. На её святой земле свирепствовало татарские иго, грабежи, угоны в плен, обложение жестокими податями, а князья ещё подтачивали её силы постоянными междоусобицами. Но в эти тяжелые годы, как всегда Господь усматривал за Святой Русью, именно в тяжкие, переломные времена приходили в Отчизну новые святые, благоверные князья-защитники, исполняя Божью волю по молитвам Богородицы о защите народа от захватчиков, и, не щадя себя, пеклись о сохранении и крепости веры, о поднятии духа в русских людях.

Русь в период конца XIII – начала XIV веков переживала тяжкие времена. На её святой земле свирепствовало татарские иго, грабежи, угоны в плен, обложение жестокими податями, а князья ещё подтачивали её силы постоянными междоусобицами. Но в эти тяжелые годы, как всегда Господь усматривал за Святой Русью, именно в тяжкие, переломные времена приходили в Отчизну новые святые, благоверные князья-защитники, исполняя Божью волю по молитвам Богородицы о защите народа от захватчиков, и, не щадя себя, пеклись о сохранении и крепости веры, о поднятии духа в русских людях.

Так, в 1300 году в семье родовитых черниговских бояр Феодора, прозвание его было Бяконт и Марии Колычевых, которые бежали в Москву от басурманских набегов, родился сын. Крестили его Елевферием. Его восприемником – крестным отцом – стал сын благоверного князя Московского Даниила Александровича, Иоанн, благочестивый княжич, который в народной памяти сохранился как Иван Калита. Калита – «денежный мешок», так его прозвали, потому что у него всегда был при себе мешочек с деньгами для раздачи милостыни.

Однажды, когда, раскинув сети для ловли птиц, Елевферий внезапно задремал, ему вдруг послышалось, как кто-то ясно произнес, что напрасно он трудится, и что скоро он станет не ловцом птиц, а душ человеческих. Не правда ли, как похоже на евангельский рассказ о том, как позвал Христос Андрея Первозванного – только тот был рыбарем, и много старше, а Елевферий – ловил птиц, и было ему тогда всего 12 лет?

Мальчик сразу проснулся, но рядом никого не увидел, но с того дня стал ещё более стремиться к духовным знаниям, умножению благочестия и добродетелей, чаще посещал храм, а через несколько лет с благословения родителей поступил в Богоявленский монастырь в Загородье, как нынче называется в Москве Китай-город. В двадцать лет Елевферий принял монашеский постриг с именем Алексий, и провел в том монастыре около двадцати лет, укрепляясь в вере и возрастая в духе. Бог послал ему прекрасных наставников, с которыми его связала крепчайшая дружба. Ими были подвижники старец Геронтий и инок Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского. Именно из жития преподобного Сергия нам известно теперь, где и с кем начинал подвижническую стезю святитель Алексий.

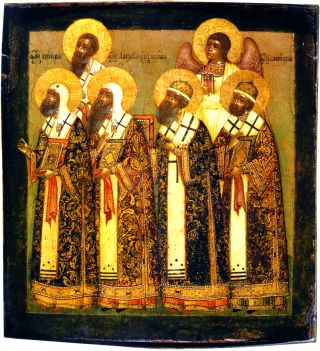

С молодых лет многие достоинства и добродетели инока Алексия обращали на себя внимание московской знати, вплоть до великого князя Московского и Новгородского Симеона Гордого, а святой Алексий тогда был советником его младших братьев Иоанна и Андрея. Слухи о его разумных и благочестивых советах, которые будущий святитель давал князю и боярам, дошли до митрополита Феогноста, святителя Московского. По представительству великого князя святого Алексия назначили наместником митрополита Феогноста, пришедшего в преклонный возраст, и святитель продолжил служение, живя на митрополичьем подворье. Где в конце 1352 года святой Алексий был рукоположен в сан епископа Владимирского, полагая, что после кончины Феогноста, Алексий займет его место, о чем к Патриарху Константинопольскому Филофею было направлено прошение.

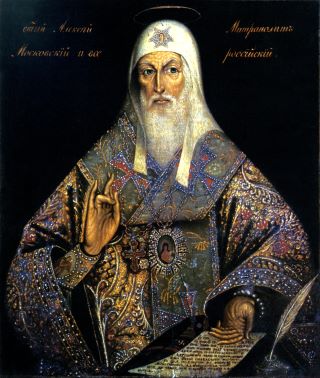

Весной 1353 года на Москву пришла новая напасть – моровая язва. В эпидемии скончались Симеон Гордый и митрополит Феогност, но, тем не менее, пожелание их было Патриархом услышано, он дал согласие, и Святитель Алексий принял Московскую митрополичью кафедру. Это было явлением в церковном мире того времени, так как митрополитами становились в то время только представители духовенства греческого происхождения, а святитель Алексий стал исключением, поскольку были известные его выдающиеся духовные качества и подвижническое житие. В той же настольной грамоте Патриарха, которая вручалась каждому митрополиту по возведению в сан, было указано, что Владимир становился местом пребывания русских митрополитов, за ними же в качестве первопрестольного сохранялся и Киев.

Весной 1353 года на Москву пришла новая напасть – моровая язва. В эпидемии скончались Симеон Гордый и митрополит Феогност, но, тем не менее, пожелание их было Патриархом услышано, он дал согласие, и Святитель Алексий принял Московскую митрополичью кафедру. Это было явлением в церковном мире того времени, так как митрополитами становились в то время только представители духовенства греческого происхождения, а святитель Алексий стал исключением, поскольку были известные его выдающиеся духовные качества и подвижническое житие. В той же настольной грамоте Патриарха, которая вручалась каждому митрополиту по возведению в сан, было указано, что Владимир становился местом пребывания русских митрополитов, за ними же в качестве первопрестольного сохранялся и Киев.

Такое укрепление Московской митрополичьей власти было необходимо, поскольку на фоне татарского ига на ослабленную набегами и княжеской междоусобицей Русь, киевская территория подвергалась экспансии со стороны польских католиков, литовских язычников, которая поддерживалась мятежными князьями Волынскими и Галицкими.

Надо сказать, что во время пребывания святителя Алексия в Константинополе, туда прибыл тверской инок Роман, которого всемерно поддерживал литовский князь Ольгерд, чтобы тот возглавил Литовскую епархию, и не допустил туда на правление носителей истинной веры. И Патриарх Каллист, сменивший Филофея, поставил Романа на Литовскую кафедру, куда вошла изрядная часть западных земель Киевской епархии.

Опять образовалась смута, и чтобы прекратить ее и скрепить православные земли, святитель Алексий опять отправился к Патриарху. По раздумьи тот оставил за Алексием право обладать саном архиепископа Киева и великой России.

Но на обратном пути, который частично пролегал морем, корабль святителя попал в сильный шторм. Святой Алексий горячо молился Господу о спасении всех, и дал обет заложить монастырь в случае счастливого избавления. Господь услышал его молитвы, корабль благополучно прибыл к берегу, а святитель исполнил свой обет, основав в Москве известную Спасо-Андроникову обитель, названную в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Москве.

На митрополичьем поприще Святитель Алексий неустанно подвизался 24 года. За это время он провел колоссальную работу как духовную, укрепляя церковный уклад, следил за работой епископов, за соблюдением порядка в иноческом укладе, основывал монастыри для их общежития по образцу того, что был устроен преподобным Сергием Радонежским, а в общественной деятельности приложил немало усилий для налаживания приемлемых отношений с Золотой Ордой.

Уже в то время святитель Алексий получил от Господа дар исцеления, и свидетельство этого произошло так же весьма чудесным образом. В 1357 году жесткий и деспотичный, как и большинство ордынских ханов, хан Джанибек прислал великому князю Иоанну Иоанновичу, требование, что князь направил святителя Алексия в Орду исцелить глазную болезнь его жены Тайдулы. При этом пригрозил: не приедет святитель – хан разорит всю Русь.

Святитель отправился в Орду, но не полагал себя достойным для совершения чуда исцеления. Однако, привыкший во всем уповать на Бога, он с молитвою, смиренно отправился в путь, чтобы избавить Отечество от напасти, хотя бы ценой жизни.

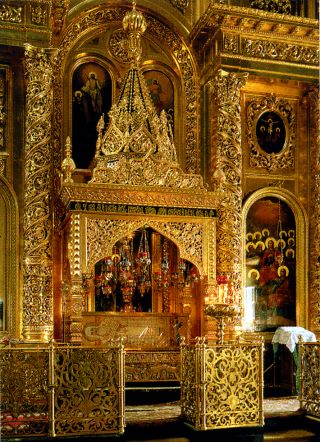

Перед отъездом Святитель совершил молебен в Успенском соборе Московского Кремля перед ракой с мощами святителя Петра, и ему было знамение – у раки сама собой возгорелась свеча. Святитель понял, что Господь дал ему знак и взял часть этой свечи с собой в Орду.

Перед отъездом Святитель совершил молебен в Успенском соборе Московского Кремля перед ракой с мощами святителя Петра, и ему было знамение – у раки сама собой возгорелась свеча. Святитель понял, что Господь дал ему знак и взял часть этой свечи с собой в Орду.

Ханша Тайдула увидела его во сне ещё до прибытия в Орду, и по прибытии святитель совершил в покоях хана молебен при зажженной свече, что он привез из Успенского собора, окропил жену хана святой водой и та прозрела. Хан был потрясен и проводил митрополита в Москву с почестями и многими дарами, а ханша пожаловала участок в Московском Кремле, на котором впоследствии святитель заложил храм в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех, вокруг которого был потом им же образован Чудов монастырь.

Много добрых дел совершил святитель для сохранения земли русской и православной в те тяжкие для неё годы, часто рискуя жизнью. Так в 1359 году он приехал по государственным делам в Киев, где был схвачен Ольгердом, и если бы не удачный побег, возможно, там и был бы закончен его земной путь.

Младенцем в 1350 году осиротел Сын Иоанна Иоанновича Дмитрий – в будущем благоверный князь Дмитрий Донской, и святитель Алексий принял на себя по сути управление государством в качестве регента при несовершеннолетнем князе. Он примирял строптивых и заносчивых князей и положил начала воссоединению и централизации Русского государства. Именно совместные действия таких подвижников Руси, как Сергий Радонежский, святитель Алексий и воспитанный им Дмитрий Донской стали залогом победы на Куликовом поле в 1380 году.

Святитель Алексий неустанно вед духовно-просветительскую деятельность. Кроме уже известных Спасо-Андроникова, Чудова, Симонова монастырей, в Серпухове им был основан Введенский Владычный монастырь. Новую жизнь обрели Благовещенский монастырь в нижнем Новгороде и Цареконстантиновский под Владимиром и многое другое.

Святой прожил около 80 лет и, предчувствуя кончину, пожелал видеть своим преемником святого Сергия Радонежского, но преподобный отклонил его пожелание. Святитель Алексий понял и принял решение святого Сергия, так как прозревал иное великое назначение преподобного старца.

Он обратился к князю Дмитрию Донскому с пожеланием, чтобы тот погреб останки святителя в заалтарной части собора в Чудовом монастыре, где они и покоились, пока не были открыты в правлении великого князя Василия Васильевича Темного, спустя почти полвека, согласно преданию – 20 мая 1431 года.